DNA鑑定・遺伝子検査 サービス

指紋のように全ての人が持っている固有なDNAプロファイルを科捜研で用いられる最新のDNA解析技術により検査し、親子(父子/母子)、兄弟/姉妹、祖父母など血縁関係や異物混入、浮気/不倫の悩みを解決します。

お知らせ・更新情報

- 2024. 04.17

- 母体血で妊娠期間中に胎児のDNA鑑定をする方法

- 2024. 01.17

- ネットで販売される不倫試薬/検査サービスによる被害

- 2024. 01.11

- アメリカの科学ジャーナル「Life Sciences Review」に掲載されました。

- 2023. 12.20

- 完全犯罪は不可能になる?犯人は必ず環境DNAを残す! ~環境DNA技術の発展と応用~

- 2023. 12.06

- 2023年アジア太平洋(APAC)に於ける最も有効なDNA解析機関に選ばれました。

- 2023. 11.21

- 年末年始休業期間のお知らせ

- 2023. 11.01

- フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー」の番組制作に協力しました。

seeDNA の DNA鑑定

全ての親子DNA鑑定は、「国内自社ラボ」で2回解析を行うWチェック※1を実施します。

高精度親子DNA鑑定は 19,800 円という低価格で、国際基準を上回る父権肯定確率 99.99% 以上の結果報告を保証します。

国内では唯一、 UV紫外線や薬物などに長期間さらされた検体でも検査ができます。

特許の微量DNA解析技術により、大正時代のへその緒でも検査できます。

他社では検査できない、分解/損傷された検体や、突然変異の検査などもお任せください。

※1:2回解析するための追加検体提出や追加費用は不要です

seeDNA が選ばれる理由

公的支援事業に採択された国際認定機関

国際品質保証規格 「ISO9001」の認定を受けたDNA鑑定機関の検査が

19,800円(往復送料込み、税込み)で受けられます。

公的機関から事業採択された信頼の検査機関で外務省の公印確認に対応する

アポスティーユ付き鑑定もできます。

・外国特許出願費用助成金(2023年:東京都)

・外国出願支援事業(2022年:日本貿易振興機構)

・躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(2021年:東京都)

・新製品・新事業開発補助金(2020年:東京・足立区)

全自動化検査システムにより2日で悩み解決

親子関係に関する一生の悩みを最短2日で解決します。

土日も平日同様に専門スタッフによる無料相談や検査キットの発送、受け入れも行っています。

全ての検査キットの発送は速達対応。往復送料無料。無料再検査/返金保証付き。

依頼人のプライバシーを守る業界唯一のPマーク取得の国際認定機関

国内唯一、プライバシー保護のPマーク、国際品質保証規格ISO9001を取得したDNA鑑定機関です。

検査キットの郵便局留めや社名を伏せた発送などにも対応しているため、周りを気にせず検査ができます。

検査に必要な全てが検査キットに入っているため、お客様が用意する書類など一切ありません。

人には言えない人生の悩みでも安心してご相談下さい。

年間4,000件以上のDNA鑑定を行い、判定ミス「0」

日本貿易振興機構の支援で取得した独自の特許技術※1により、国際基準10倍精度の検査で国内唯一99.9999999%の精度を保証します。

検査件数No.1、判定ミス「0」のseeDNAにお任せください。

※1:seeDNA独自の微量DNA解析技術 特許詳細

無料再検査/返金保証で安心

万が一、お客様の検体中DNAが分解された場合でも 無料再検査/返金保証 します。

全国370か所の病院や200か所以上の法律系事務所と提携し、法的検査の際に必要な立会いも無料です。

胎児のDNA鑑定では、性別鑑定も無料※1で行います。検査料金のお支払いも後払いや、分割払いができます。

※1:性別鑑定の無料オプションを追加しても、検査期間は変わりません。 検体の追加提出なども不要です。

信頼のDNA鑑定機関としての社会貢献活動

不幸にも性暴力の被害に遭われた方が妊娠された場合、愛するパートナー様とのお子様か確認するための出生前DNA鑑定を無料で行います。

又、災害時等に政府機関より身元不明者の照会依頼があった場合は、無償にて弊社のデータベースとの照会※1解析を行います。 不幸な事件・事故に巻き込まれた身元不明者の方が家族のもとに戻れるよう協力いたします。

全国の裁判所や警察署、国内/外の入局管理局からも沢山の依頼を受ける全省庁統一資格の検査機関です。

※1:身元不明者の特定以外にデータベースを開示することはございません。

性暴力被害者への無料DNA鑑定サービスお客様の声

1412 件の「満足」の評価をいただいています。

都内自社ラボにて年間 4,000 件以上の検査を行っており、鑑定・検査をご利用されたお客様の生の声を掲載しています。

ポジティブな意見が多く掲載されていますが、お客様からいただいた 全てのアンケートやご意見 を掲載しています。

※アンケート 6 項目のうち、ネガティブな意見が 2 項目以上あった場合、またはメールの文字数 1/3 以上がネガティブな内容の場合、不満としてカウントしています。

分かりやすく、

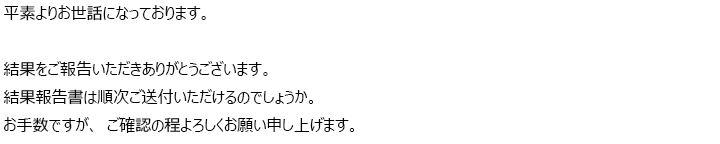

信頼できる報告書

数日も待ちかねて届いた結果報告書に、DNAプロファイルの記載が無い、又は、検体の写真が無かったら、本当に検査を行ったのか、誰の検体に対する結果なのか不安です。

そこで、seeDNAのDNA鑑定報告書には、被験者のDNAプロファイルと検査に使われた検体の写真を記載します。 見慣れていないDNA鑑定の結果を分かりやすく、安心できるように報告します。

よくあるご質問

-

「お客様の声」では、良い評価だけを載せ、悪い評価のメールは隠していませんか?

良い評価だけになっているのは、直近の200件以上のお客様の声で一件のネガティブな声のメールが無いためです、全てのお客様からの評価メールを掲載しています。

-

検査費用は他社より安いのに、結果報告が早いのは何故ですか?本当にきちんと検査していますか?

東京都の「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」に選ばれ、検査の自動化ができたため、他社より安く、早い結果報告が可能となりました。

安く、早いだけでなく、全てのDNA鑑定結果報告書に「検体の写真」と「被験者のDNAプロファイル」を明記しています。 -

検査に参加した被験者にも検査に関する情報が伝わりますか?

個人情報保護法に基づき、申し込み者以外の被験者様に検査に関する一切の情報をお伝えすることはありません。 又、申し込み者以外の連絡先も不要です。

-

検査の精度は本当に大事ですか?どこの検査機関でも大きな差は無いのでは?

2021年頃から十数件のミス判定トラブルに関する相談をいただき、その内、数件で他社の結果が弊社にて覆られました。 弊社に通報された中で、高額の検査を2回以上行い確定されたケースだけを数えているので、実際は数十件のミス判定が起きていると思われます。

また、国内だけではなく、アメリカでも未だに精度の低い業者によるトラブルが多発しています。参考記事リンク1:https://www.buzzfeednews.com/article/peteraldhous/dna-paternity-test-health-genetic-center-libel

参考記事リンク2:https://www.newscientist.com/article/mg20827893-200-the-danger-of-unreliable-paternity-tests/ -

NIPTの検査は可能ですか?

可能です。

詳細はこちら

メディア掲載

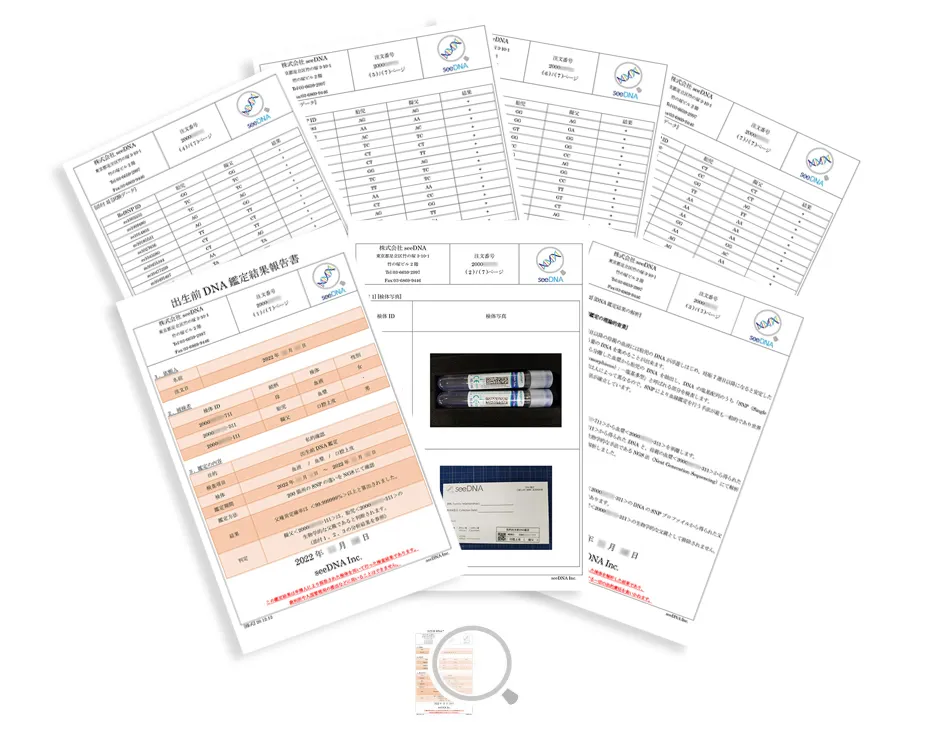

2023.11.01

フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー」

2023.12.06

アジア太平洋(APAC)に於ける最も有効なDNA解析機関に選出

2024.01.11

科学ジャーナル「Life Sciences Review」に掲載

2023.10.16

無料メディア提供サービスが「現代ビジネス」に掲載

2023.03.24

文春オンライン「DNA鑑定の最前線で何が起きているのか」

2023.03.23

手話対応の無償サービスがメディアに掲載

2020.06.28

フジテレビ「日曜THEリアル!もう一度、家族になりたい!」

2019.07.18

フジテレビの「レディース有吉」

2019.02.27

フジテレビ「ホンマでっか!?TV」

2018.08.07

フジテレビ「めざましテレビ」

2016.03.23

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」

2024.01.11

「Life Sciences Review」に掲載されました。

2023.12.06

アジア太平洋(APAC)に於ける最も有効なDNA解析機関に選出

2023.11.01

フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー」

2023.10.16

無料メディア提供サービスが「現代ビジネス」に掲載

2023.03.24

文春オンライン「DNA鑑定の最前線で何が起きているのか」

2023.03.23

手話対応の無償サービスがメディアに掲載

2020.06.28

フジテレビ「日曜THEリアル!もう一度、家族になりたい!」

2019.07.18

フジテレビの「レディース有吉」

2019.02.27

フジテレビ「ホンマでっか!?TV」

2018.08.07

フジテレビ「めざましテレビ」

2016.03.23

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」