虫歯

虫歯

概要

1. 概要

虫歯になったことはありませんか?

20歳以上の日本人の約9割が虫歯になったことがあると言われています。それは、甘いものの食べ過ぎだけでなく、歯磨きや歯のケアが不十分なことも原因とされています。

しかし、遺伝的要因(体質)も虫歯のなりやすさに関わっていると言わ>ています(参考リンク1)。

自分が虫歯になりやすい体質なのかどうか、遺伝子検査を利用して調べてみませんか?

2. 理論的根拠

虫歯は「う蝕(うしょく)」とも呼ばれ、ミュータンス菌などが作り出した酸によって歯が溶かされる病気です。酸によって歯が溶かされることを脱灰と呼び、進行すると歯に痛みが出ます。

この原因遺伝子の一つとして見つかったのが、11番染色体に存在する遺伝子「BCOR (encoding BCL6interacting corepressor)」であり、この遺伝子に属する様々なDNA領域の一つが「rs17145638」です。

このDNA領域は、約2,000人の白人を対象に行われた遺伝的多型を調べた解析で、歯の表面の「う蝕」に関連して多型のあるDNA領域として発見されました(参考リンク2)。

「rs17145638」には、「TT型」、「TC型」、「CC型」の3つの遺伝子型があります。 日本人の遺伝子タイプは、「TT型」98.2%、「TC型」1.8%、「CC型」0.1%となっています。(参考リンク3)

また、「BCOR」は、歯の形成に関わる遺伝子でもあります。DNA領域「rs17145638」が、Cを含む「TC型」や「CC型」のタイプだと、歯の形成が不十分になり、正常な場合に比べると歯がもろく、虫歯になりやすい可能性があるとされています。

特に「CC型」だと、虫歯の進行がより速くなるので、歯に穴が空きやすく、痛みを感じやすくなるとされています(参考リンク4)。

3. 作用機序

歯は表面にエナメル質があり、その内側に象牙質が存在し、さらに内側は歯根と呼ばれる神経などがある領域があります。

虫歯菌(ミュータンス菌など)は、糖質を栄養源にして酸を作り出すことで、歯を溶かし、歯の表面から内側に侵入していきます。

虫歯菌が象牙質に到達すると、多くの場合、歯に痛みを感じるようになります。

遺伝子「BCOR」は、歯の形成に重要な役割を果たしており、歯の形成過程の初期段階において、象牙質の形成と歯根の発達に関わるとされています(参考リンク4、5)。

DNA領域「rs17145638」が、「TC型」や「CC型」となると、歯根を守るための象牙質の形成が不十分となり、「TT型」に比べ歯がもろく、虫歯になりやすくなる傾向があります。

また、歯根の発達も不十分となるため、歯が折れやすくも、抜けやすくもなる可能性があります。

歯は再生ができないため、現在の歯を大切にすることが必要となります。甘いものの摂り過ぎに注意し、歯磨きなどの適切なケアを行うことは重要です。

遺伝子領域rs17145638において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合

- TT99.9%

- TC0.0%

- CC0.0%

遺伝子領域rs17145638において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合

- TT77.5%

- TC20.9%

- CC1.4%

遺伝子領域rs5922945において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合

- CC65.4%

- CT30.8%

- TT3.6%

遺伝子領域rs5922945において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合

- CC58.8%

- CT35.7%

- TT5.4%

遺伝子領域rs10048146において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合

- AA49.9%

- AG41.4%

- GG8.6%

遺伝子領域rs10048146において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合

- AA67.2%

- AG29.5%

- GG3.2%

検査の理論的根拠

検査の理論的根拠

体表的なDNA領域:虫歯

体表的なDNA領域:虫歯

虫歯 に最も強く影響する遺伝子領域は、rs17145638です。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです。

-

TT

99.9% -

TC

0.0% -

CC

0.0%

他に、虫歯に関わる遺伝子領域はrs5922945があります。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです

-

CC

65.4% -

CT

30.8% -

TT

3.6%

他に、虫歯に関わる遺伝子領域はrs10048146があります。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです

-

AA

49.9% -

AG

41.4% -

GG

8.6%

今回調査したDNA領域

今回調査したDNA領域

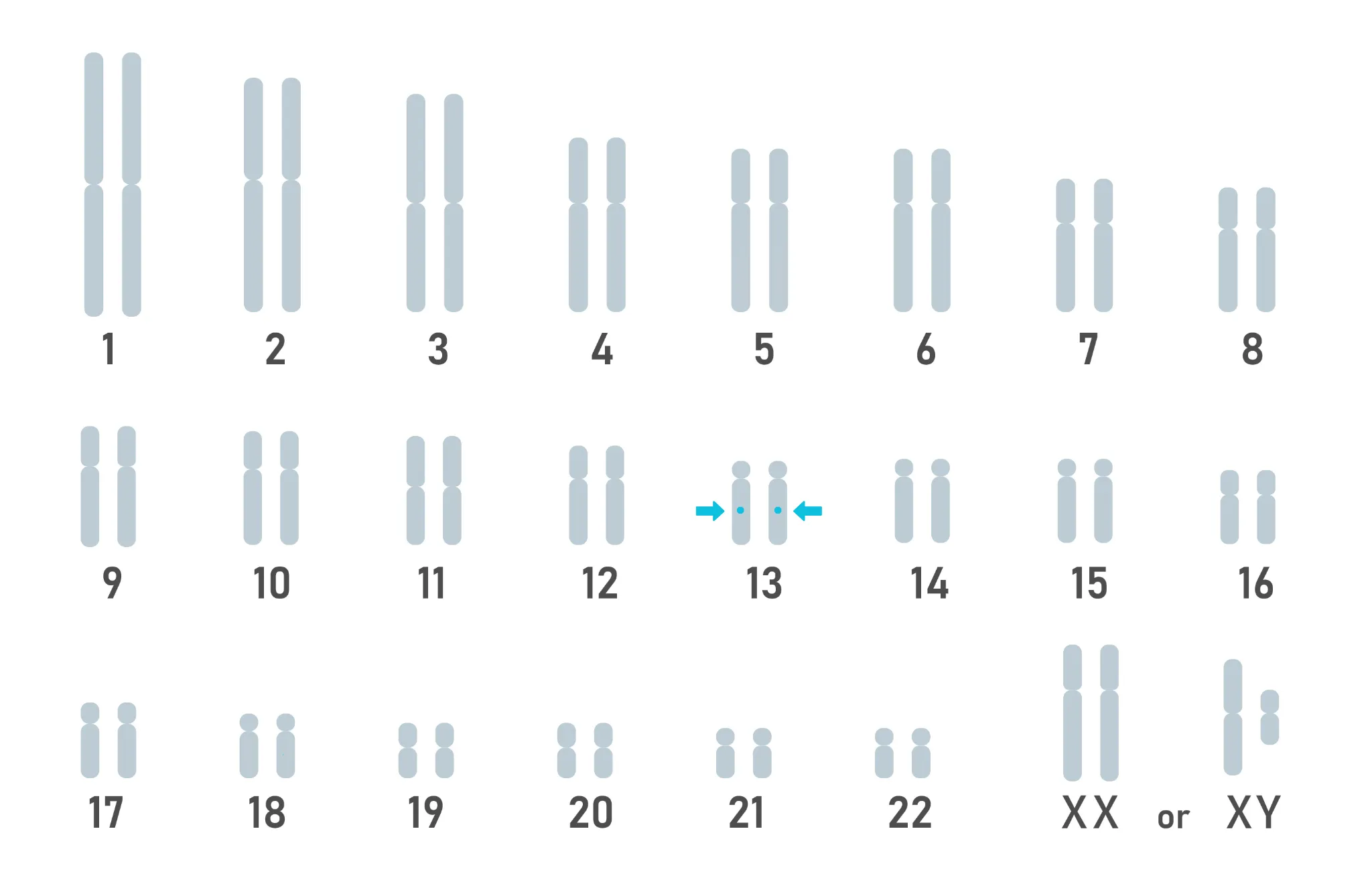

細胞中に存在するDNAマップの模式図

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

関連遺伝子

関連遺伝子

| 関連遺伝子 | LINC03053 |

|---|---|

| 関連遺伝子 | MIR548I4 |

| 関連遺伝子 | FOXL1 |

参考文献

参考文献

- 参考リンク1 : 2010 Jul., X Wang, Caries research.

- 参考リンク3 : DNA 領域「rs17145638」の情報 NIH

- 参考リンク6 : 2013 May., Z Zeng, J Dent Res