糖尿病性網膜症

糖尿病性網膜症

概要

糖尿病性網膜症は、日本では失明の第三位の原因であり、毎年数千人がこの病気によって失明しています。この病気は糖尿病に関連した状態であり、眼の網膜という光を感じる組織に影響します。

糖尿病性網膜症は、血糖値が高く網膜の血管が損傷を受けることで発症します。初期段階では症状がほとんどないか、わずかな視力問題しか現れませんが、進行すると視力障害や盲目に至る可能性があります。

この病気の初期段階は、非増殖性糖尿病性網膜症(NPDR)と呼ばれ、網膜の小さな血管が弱くなり、膨張し、漏れることがあります。これにより網膜が腫れ、微小動脈瘤と呼ばれる沈着物が形成されます。

増殖性糖尿病性網膜症(PDR)に進行すると、新しいもろい血管が網膜の表面や硝子体ゲル内に成長し始めます。これらの血管は漏れや出血を起こしやすく、急激な視力変化や視界の斑点、最終的には瘢痕や網膜剥離につながる可能性があります。

さらに、黄斑と呼ばれる視力を担う部分にも液体が蓄積し、糖尿病性黄斑浮腫と呼ばれる状態が引き起こされることもあります。

この病気のリスクは、糖尿病の期間が長くなるほど高まり、血糖値や高血圧、高コレステロール値が高いと悪化します。

糖尿病性網膜症からの視力喪失を防ぐためには、糖尿病の早期発見と早期治療、そして定期的な眼科検査が重要です。

マイアミ大学のHamptonらの研究により、糖尿病性網膜症の罹患リスクがrs4838605というDNA領域と関連していることが明らかになりました。

このDNA領域にはCC,CT,TTの3つの遺伝子型があり、Tを持つ遺伝子型の人は、糖尿病性網膜症のリスクが高い傾向にあることが分かりました。

遺伝子領域rs4838605において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合

- CC0.2%

- CT9.1%

- TT90.6%

遺伝子領域rs4838605において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合

- CC39.8%

- CT46.5%

- TT13.5%

検査の理論的根拠

検査の理論的根拠

体表的なDNA領域:糖尿病性網膜症

体表的なDNA領域:糖尿病性網膜症

糖尿病性網膜症 に最も強く影響する遺伝子領域は、rs4838605です。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです。

-

CC

0.2% -

CT

9.1% -

TT

90.6%

検査の根拠

マイアミ大学のHamptonらの研究により、糖尿病性網膜症の罹患リスクが遺伝子と関連していることが明らかになりました。人間のゲノムには、rs4838605という領域が存在し、その領域の遺伝子にはCとTの2種類の変異があります。Cタイプの変異を持つ人は、糖尿病性網膜症のリスクが高い傾向にあることが分かりました。

今回調査したDNA領域

今回調査したDNA領域

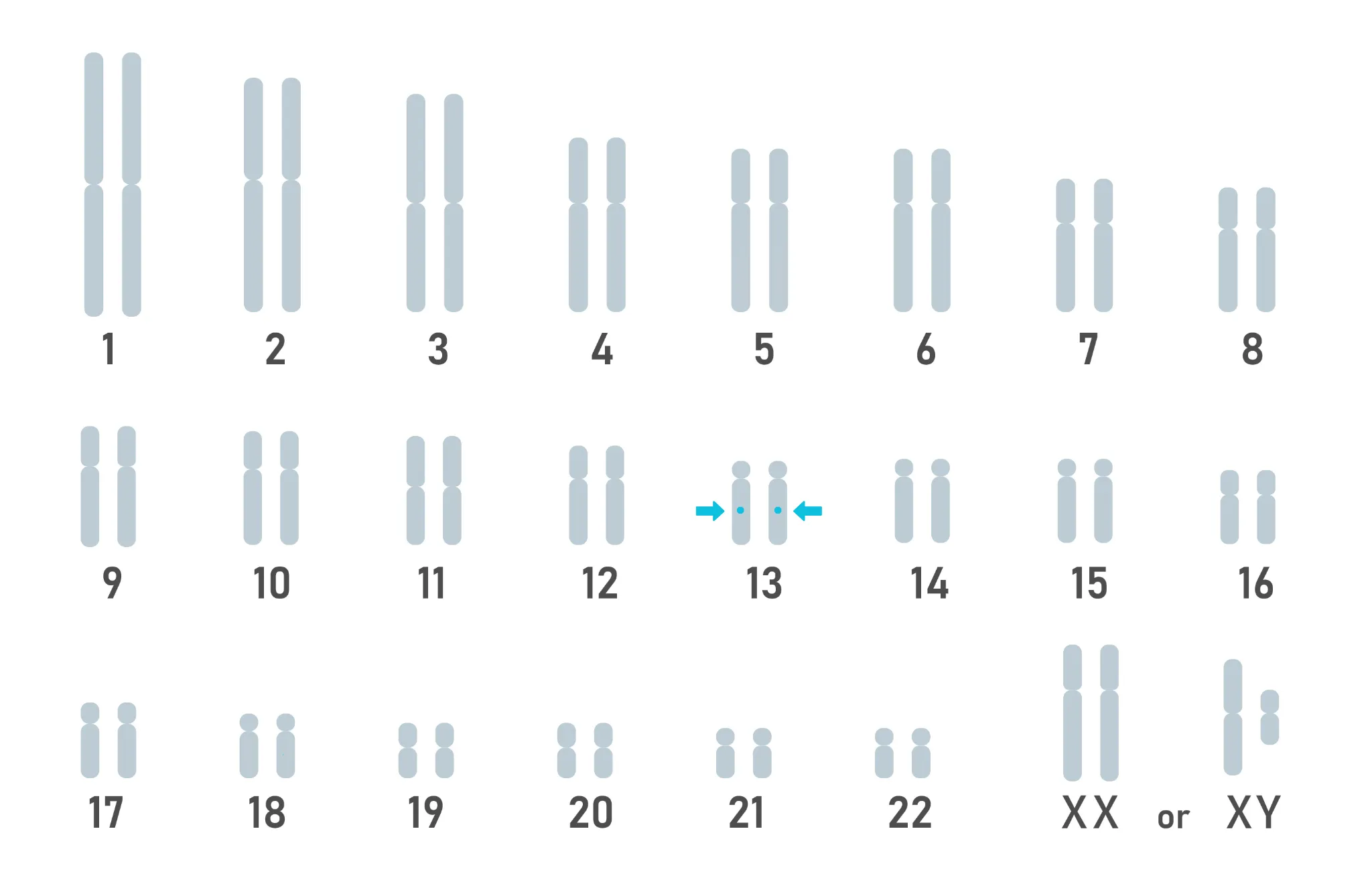

細胞中に存在するDNAマップの模式図

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

関連遺伝子

関連遺伝子

| 関連遺伝子 | ARHGAP22 |

|---|