硬化性胆管炎

硬化性胆管炎

概要

硬化性胆管炎は、胆管の慢性的な炎症と瘢痕(はんこん)により狭窄を引き起こす進行性の肝疾患です。この病気は肝内外の胆管に影響を与え、胆汁の流れを妨げます。

胆汁は脂肪の消化を助ける消化液ですが、その流れが閉塞すると肝臓内に胆汁が蓄積し、最終的には肝臓の損傷を引き起こします。

硬化性胆管炎の患者は、病気の進行具合により様々な症状を示します。

初期段階では症状がない場合もありますが、病気が進行すると、黄疸(皮膚と目の黄変)、かゆみ(掻痒症)、体重減少、脂肪の吸収不良による下痢、腹痛、疲労感などの症状を示します。

重症化すると、肝硬変を発症するリスクが高まり、肝不全にもつながります。さらに、胆管がんや肝がんを発症するリスクも高まります。

診断には、血液検査、MRI、超音波の画像診断、肝生検(腹部に針を刺し肝臓組織の一部を取り出して検査)、胆管造影などがあります。

硬化性胆管炎は完治させることはできませんが、治療と検査により症状を把握し、合併症の予防と病状の進行を遅らせることが可能です。

ウェルカム・トラスト・サンガー研究所のJiらの研究により、硬化性胆管炎の罹患リスクがrs2836883というDNA領域と関連していることが明らかになりました。

このDNA領域にはGG、AG、AAの3つの遺伝子型があり、Gを持つ遺伝子型の人は、硬化性胆管炎のリスクが高い傾向にあることが分かりました。

遺伝子領域rs2836883において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合

- GG69.9%

- GA27.3%

- AA2.6%

遺伝子領域rs2836883において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合

- GG55.6%

- GA37.9%

- AA6.4%

検査の理論的根拠

検査の理論的根拠

体表的なDNA領域:硬化性胆管炎

体表的なDNA領域:硬化性胆管炎

硬化性胆管炎 に最も強く影響する遺伝子領域は、rs2836883です。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです。

-

GG

69.9% -

GA

27.3% -

AA

2.6%

検査の根拠

ウェルカム・トラスト・サンガー研究所のJiらの研究により、硬化性胆管炎の罹患リスクが遺伝子と関連していることが明らかになりました。人間のゲノムには、rs2836883という領域が存在し、その領域の遺伝子にはGとAの2種類の変異があります。Gタイプの変異を持つ人は、硬化性胆管炎のリスクが高い傾向にあることが分かりました。

今回調査したDNA領域

今回調査したDNA領域

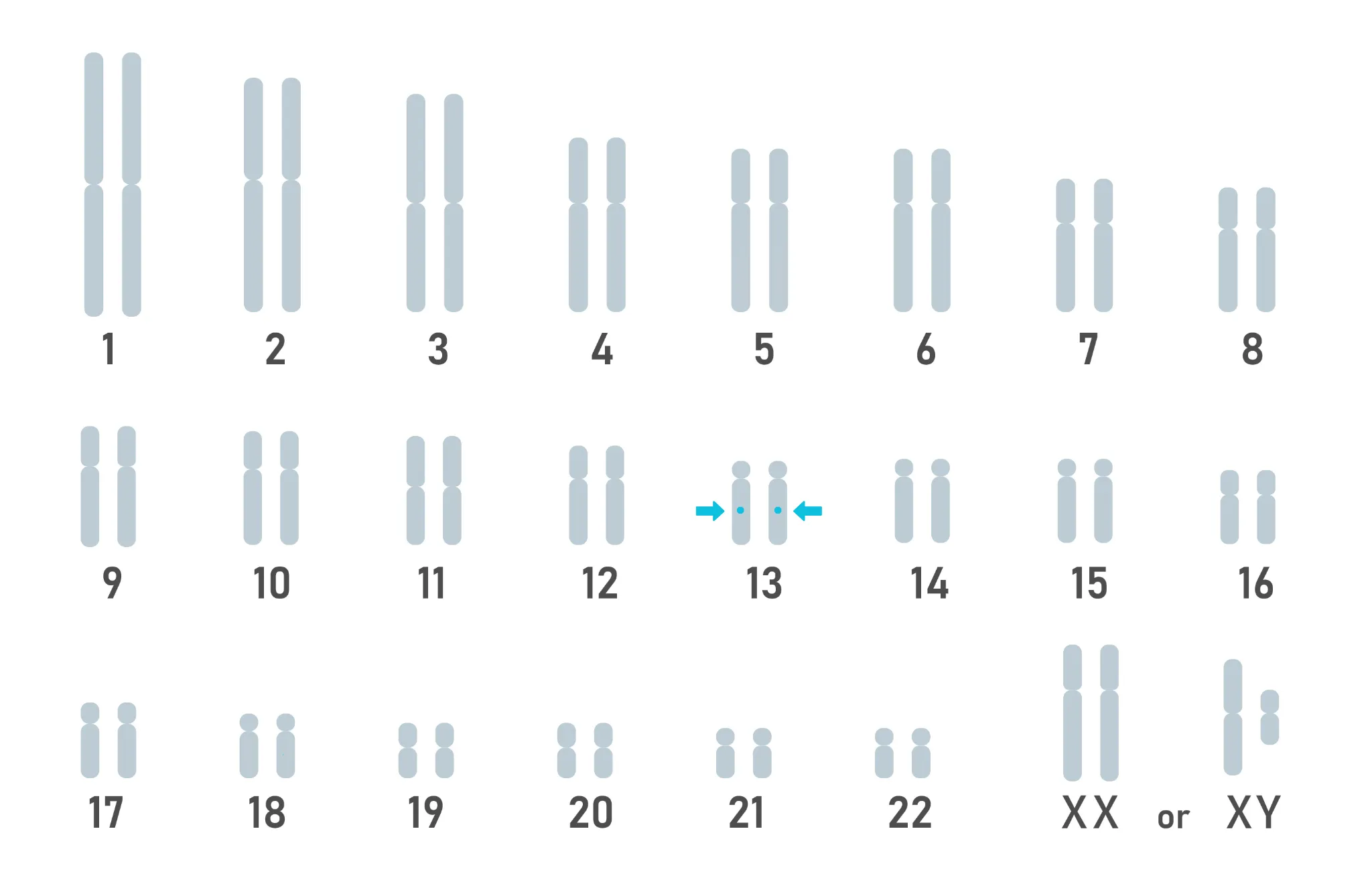

細胞中に存在するDNAマップの模式図

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

- ■

関連遺伝子

関連遺伝子

| 関連遺伝子 | LINC02940 |

|---|

参考文献

参考文献

- 参考リンク1 : 2017 Feb., Sun-Gou Ji, Nat Genet